꽃들에게희망을

꽃들에게희망을꽃들에게희망을님의 최신글

- 작성일

- 2024.2.29

- 좋아요

- 1

- 댓글

- 1

- 작성일

- 2024.2.29

- 작성일

- 2024.2.1

- 좋아요

- 4

- 댓글

- 1

- 작성일

- 2024.2.1

- 작성일

- 2024.2.1

- 좋아요

- 4

- 댓글

- 1

- 작성일

- 2024.2.1

사락 인기글

- 별명

- 사락공식공식계정

- 작성일

- 2025.12.10

- 좋아요

- 62

- 댓글

- 124

- 작성일

- 2025.12.10

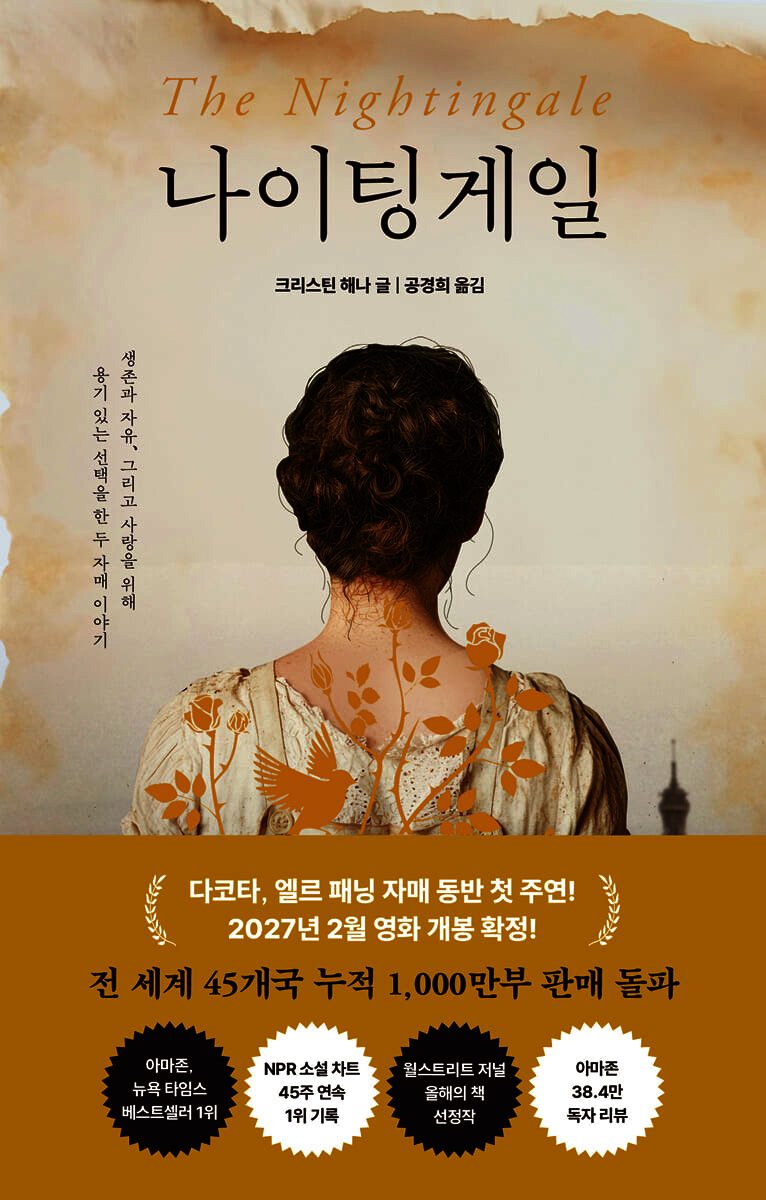

- 첨부된 사진

- 20

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

- 작성일

- 2025.12.11

- 좋아요

- 26

- 댓글

- 147

- 작성일

- 2025.12.11

- 첨부된 사진

- 20

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

- 작성일

- 2025.12.11

- 좋아요

- 30

- 댓글

- 176

- 작성일

- 2025.12.11

- 첨부된 사진

- 20