천영애

천영애천영애님의 최신글

- 작성일

- 2014.3.19

- 좋아요

- 2

- 댓글

- 1

- 작성일

- 2014.3.19

- 첨부된 사진

- 20

- 작성일

- 2014.3.14

- 좋아요

- 0

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2014.3.14

- 첨부된 사진

- 20

- 작성일

- 2014.3.13

- 좋아요

- 0

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2014.3.13

- 첨부된 사진

- 20

사락 인기글

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

- 작성일

- 2025.7.15

- 좋아요

- 31

- 댓글

- 175

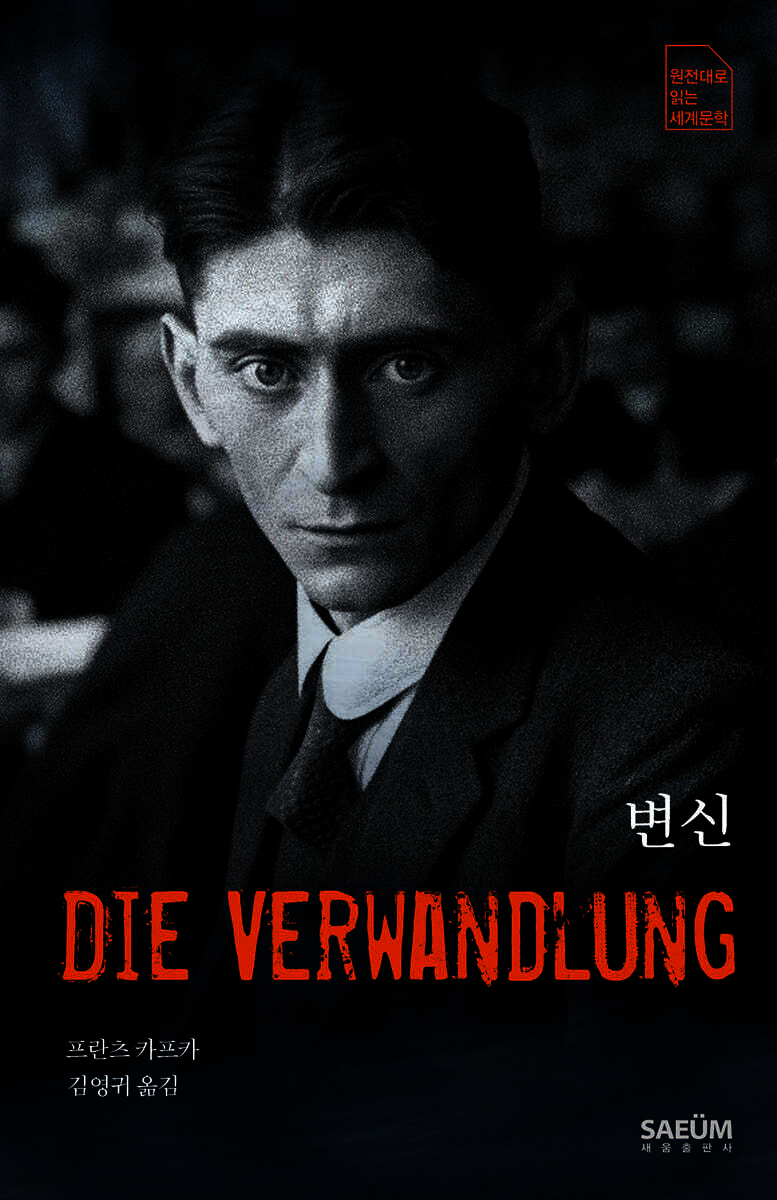

- 작성일

- 2025.7.15

- 첨부된 사진

- 20

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

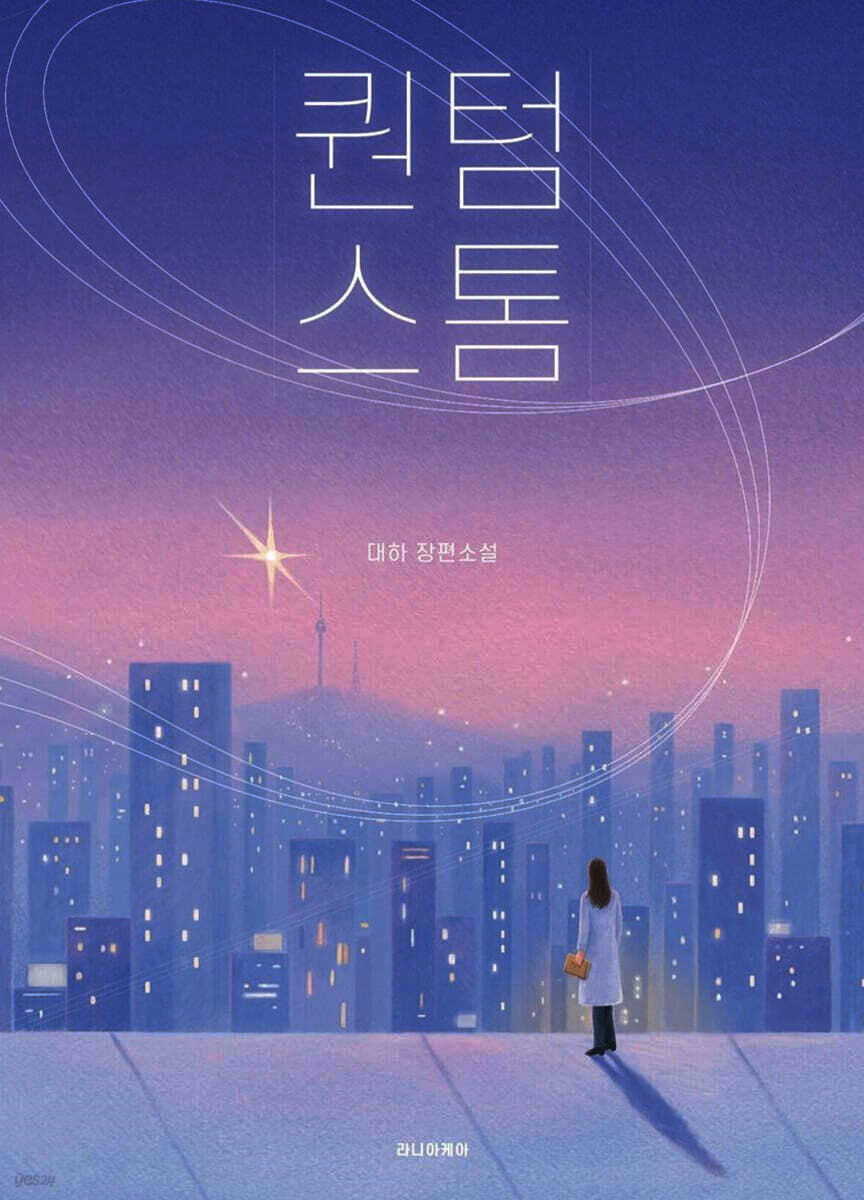

- 작성일

- 2025.7.14

- 좋아요

- 17

- 댓글

- 126

- 작성일

- 2025.7.14

- 첨부된 사진

- 20

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

- 작성일

- 2025.7.14

- 좋아요

- 28

- 댓글

- 166

- 작성일

- 2025.7.14

- 첨부된 사진

- 20