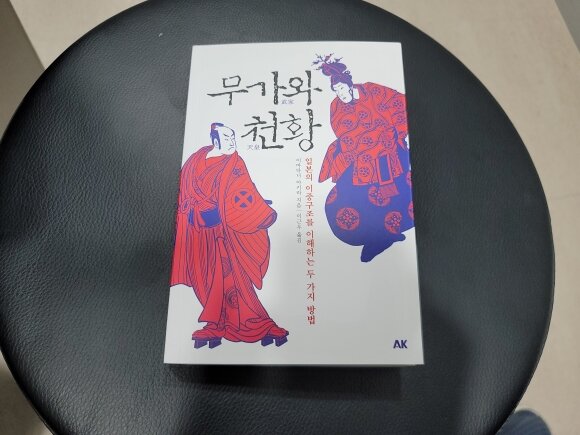

쿠니토리

쿠니토리쿠니토리님의 최신글

- 작성일

- 2022.2.8

- 좋아요

- 2

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2022.2.8

- 작성일

- 2022.1.31

- 좋아요

- 0

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2022.1.31

- 작성일

- 2022.1.25

- 좋아요

- 1

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2022.1.25

사락 인기글

- 별명

- 사락공식공식계정

- 작성일

- 2025.12.10

- 좋아요

- 58

- 댓글

- 113

- 작성일

- 2025.12.10

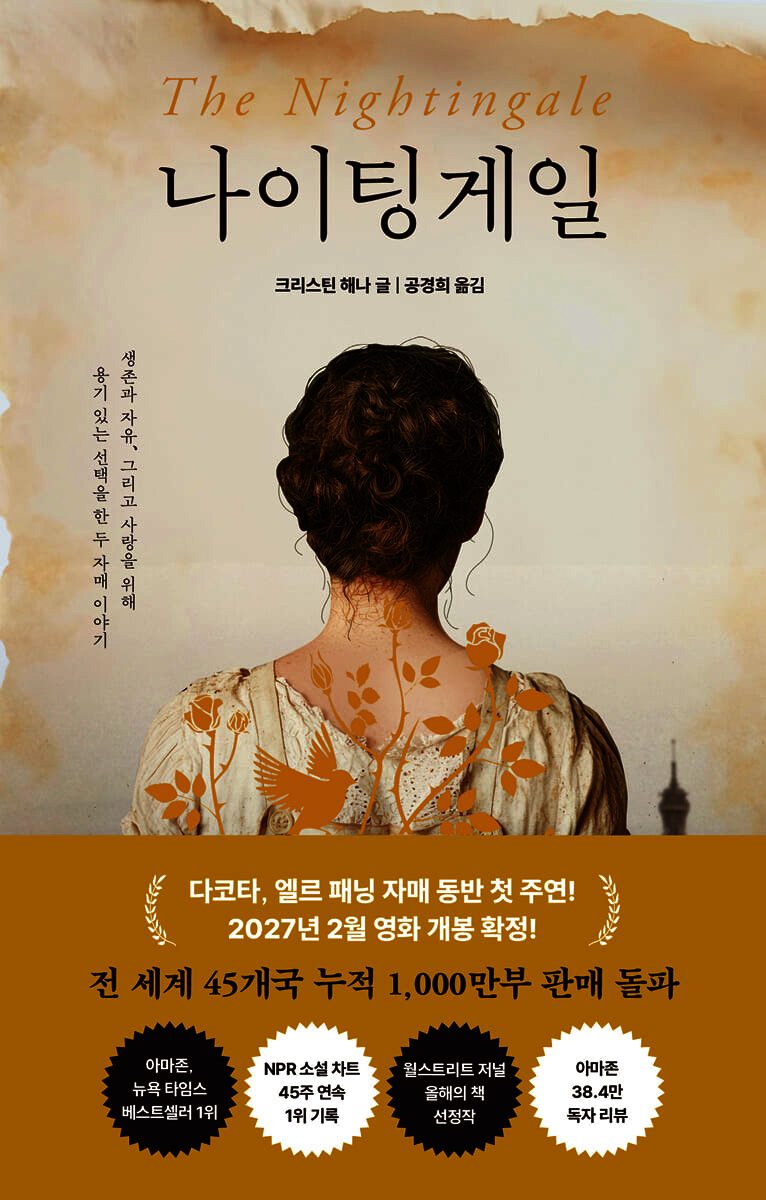

- 첨부된 사진

- 20

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

- 작성일

- 2025.12.11

- 좋아요

- 26

- 댓글

- 145

- 작성일

- 2025.12.11

- 첨부된 사진

- 20

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

- 작성일

- 2025.12.11

- 좋아요

- 30

- 댓글

- 174

- 작성일

- 2025.12.11

- 첨부된 사진

- 20