- 파워문화블로그 미션

waterelf

- 공개여부

- 작성일

- 2017.3.14

중국 고대

도시의 기능과 내부 구조

“국토의 계획 및 이용에 관한 법률” 제2조에서는 도시지역을 주거지역,

상업지역, 공업지역, 녹지지역으로 구분한다. 이를 고대 도시에 적용시켜 보면, 주거지역에 해당하는 이방(里坊)과 상업지역에 해당하는 시장(市場)으로 나눌 수 있다.

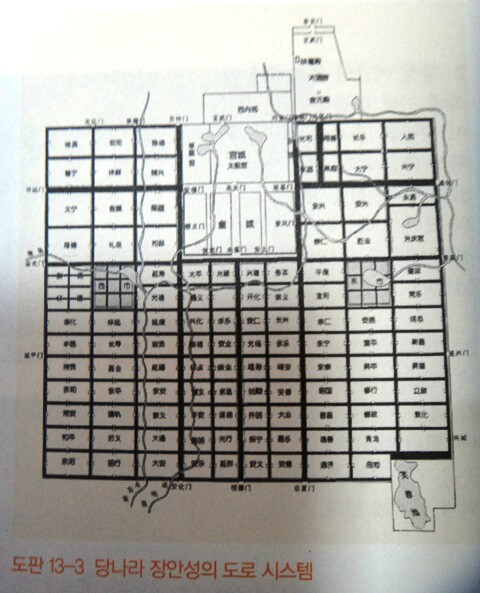

당(唐) 나라 장안(長安)의 도로 시스템

출처

: 둥젠홍[董鑒泓], <고대 도시로 떠나는 여행>, p. 249

먼저 주거지역부터 살펴보면, “중국 고대 도시의

거주구역을 ‘여리(閭里)’라고

한다. ‘리(里)’는

폐쇄적인 거주 단위이고 ‘여(閭)’는 리의 문이다. 옛날에는 25집을 1려(閭), 혹은

1리(里)로 삼았는데 나중에 ‘여리(閭里)’라고 하면 보통 거주구역인 이방(里坊)을 가리켰다.

(예를 들면,) 조씨 위(魏, 220~265) 나라의 업성(業城)은 궁성과 거리가 뒤섞여 배치가 어수선했던 한(漢) 나라

장안(長安)을 개선해 기능에 따른 구역의 분할이 명확하고 구조가 엄밀한 도시를 이루었다.

동서 방향의 간선도로가 도시를 둘로 나누었는데, 북쪽은 궁전과 동작원(銅雀園)이고, 서북쪽 척리(戚里)는 귀족이 거주하는 이방(里坊)이었으며, 도시의 절반인 남쪽은 일반적인 이방(里坊)이었다.

(하나의) 폐쇄형 방(坊)은 사방으로 방장(坊墻)이 둘러 있어 마치 폐쇄된 작은 도시 같았다. 방장(坊墻)에는 방문(坊門)이 있었는데 동쪽과 서쪽에 문이 있고 가운데에 一자형 도로가 나 있기도 했으며,

사방에 문이 있고 가운데에 十자형 도로가 난 곳도 있었다. 방문(坊門)은 아침저녁으로 울리는 종과 북소리에 맞춰 일정한 시간에 열리고 닫혔다. 일반인이 방장(坊墻)에 문을 내는 것은 허용되지 않았으며 귀족, 사원, 3품 이상의 관리만이 문을 낼 수 있었다.

(이렇게) 엄격하게

관리되던 폐쇄적 이방(里坊)제도는 거주민을 쉽게 관리하려는 봉건 통치자의 요구에 따라 만들어진 것으로, 거주민의

삶이 요구하는 바에 부합하지 않았다. 따라서 당(唐, 618~907) 나라 후기로 접어들면서 느슨해지다가 끝내 자취를

감췄다.1)”

상업지역의 경우에도 비슷한 경로를 밟아갔다. 시장이 어느 정도 규모로 성장하자 징세 등을 위해

국가의 철저한 통제를 받게 되었다 “이렇게 집중 관리된

시장은 한나라 장안성에 9개가 있었다. 각 시장은 한 변의

길이가 약 200보에 달했으며 남북 방향으로 난 주간선도로 양쪽으로 분포해 있었는데, 길 서쪽에 있는 6개의 시장을 서시(西市)라 하고, 길 동족에 있는 3개의 시장을 동시(東市)라 했다.

시장은 아주 가지런하게 구획되었는데, 사방에 담이 있어 바깥의 ‘이(里)’와 구분되었고 들고 나기 위한 문이 있었다. 시장 문을 지키는 사람을 ‘감문시졸(監門市卒)’이라 불렀으며, 시장 문은 시간에 맞춰 열리고 닫혔다. 시장에 있는 가게들은 파는 물건 종류에 따라 구분되었으며, 같은 종류의 상품을 다루는 가게들이 나란히 늘어서 있었다. 시장마다 (누각 형태의) 시루(市樓)가 있었고 시루 위쪽에는 깃발이 꽂혀 있었기에 ‘기정루(旗亭樓)’라고도

했다

(그러나) 동시(東市)와 서시(西市)의 영향 범위가 3킬로미터

정도에 달했기 때문에 거주민들은 불편할 수 밖에 없었다. 그래서 당(唐) 나라 중기 이후에는 일반적인 이방(里坊) 안에도

가게들이 들어섰다.2)”

이런 내용만 보면 고대 도시에 살았던 사람들은 포로수용소의 포로나 기숙사의 학생과 비슷한 삶을 영위하지 않았나 하는 생각까지 든다.

| 둥젠훙 저/이유진 역 |

- 좋아요

- 6

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2023.04.26

댓글 0

댓글이 없습니다.

첫 번째 댓글을 남겨보세요.