- 국토를 거닐다

waterelf

- 공개여부

- 작성일

- 2021.1.3

석촌동 고분군[사적 제243호]

석촌동 고분군은 서울특별시 송파구 석촌동에 위치한, 한성백제 시절에 만들어진 적석총[積石塚, 돌무지 무덤]을 중심으로 하는 무덤군이다.

1911년 석촌리 일대 지표조사가 이루어진 후, 1912년에 작성된 고분 분포도에 의하면 갑총(甲塚, 흙무덤) 23기, 을총(乙塚, 돌무지무덤) 66기가, 1917년에 작성된 석촌리 및 방이리 일대 고분 분포도에 의하면 약 300기의 무덤이 존재했다고 한다. 하지만, 1970년대 이후 도시 개발 등으로 대다수의 무덤이 파괴되고 ‘교육효과’가 낮다는 이유로 복원에 빠지는 바람에 8기의 고분만 고분군의 서쪽 일부에 지금과 같은 모습으로 남아 있다.

석촌동 고분 공원 안내도

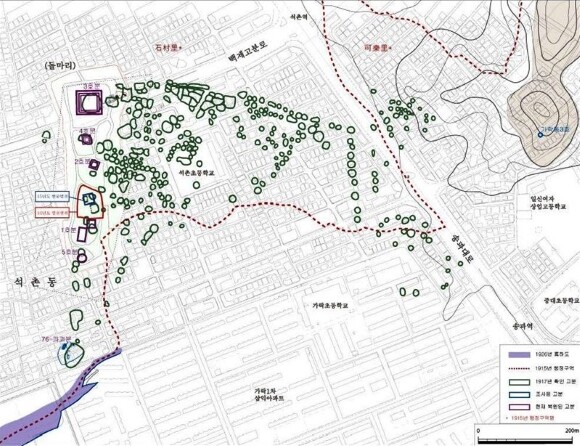

석촌동 고분 분포도

출처: <서울 석촌동 고분군 발굴조사 3차 학술자문회의 자료집>(한성백제박물관, 2017)

석촌동 1호분

문화재청의 설명에 의하면 ‘1호, 2호 무덤은 주민들이 농사짓는 땅으로 이용’했다고 한다. 그래서 발굴조사 당시 상부구조가 완전히 파괴되어 정확한 구조를 밝히기 어렵지만, 백제식의 북분(北墳)과 고구려식의 남분(南墳)이 연결된 형태의 고분이다. 북분이 먼저 만들어진 다음 그에 덧붙여 남분이 나중에 축조되어 부부 합장묘로 추정하고 있다. 현재 부근에 있는 A형 적석총 혹은 내원외방형(內圓外方形) 적석총 등과 함께 발굴 조사 중이다.

석촌동 2호분

석촌동 2호분

1985년 석촌동 백제 고분군 정비 계획에 따라 복원된 고분으로 기단과 계단 외부를 돌로 쌓았지만 내부는 흙으로 채운 백제식 돌무지무덤이다. 서북쪽 모서리 지점에서 나무널 1기가 발견되었는데, 움을 파지 않고 널을 놓은 뒤 작은 봉분을 만든 것이다. 널무덤[土壙墓]과 서남쪽 봉분 안에서 3세기 말에 만든 것으로 보이는 굽다리 접시[高杯]와 곧은입 항아리[直口壺]가 출토되었다.

석촌동 3호분

석촌동 3호분

석촌동 고분군에서 가장 규모가 큰 사각형 기단형 돌무지 무덤으로 무덤 안팎을 모두 돌로 쌓은 고구려식이다. 1980년대에 이미 상부 구조가 파괴되어 3단까지 밖에 남아 있지 않으나 그 규모로 보다 최소한 5층 이상일 것으로 추정하고 있다. [7층인 장군총보다 기단부 한 변의 길이가 20m 더 긴 50m이다.] 또한 금제 장식 조각, 동진(東晉, 317~420)제 청자 조각 등이 발견되어 4세기 후반의 백제 왕인 근초고왕(近肖古王, 재위 346~375)의 무덤을 추정하기도 한다. 이를 단정할 수는 없지만, 최소한 왕릉급 무덤이라는 점은 의심의 여지가 없다고 한다. 1974년 잠실지구 유적조사단이 발굴했을 때, 형태를 유지하고 있었던 3개의 무덤(3호분, 4호분, 5호분) 가운데 하나이다.

석촌동 4호분

석촌동 4호분

점토 입방체의 사방을 석축이 둘러싸는 형태로, 먼저 네모진 흙기둥을 만든 후 이를 보강하기 위해 석축을 쌓은, 3단으로 된 계단식 돌무지 무덤이다. 1984년 정비 복원을 위한 재조사 과정에서 원래 진흙을 다져 쌓은 흙무지 무덤이었으나 겉모습만 돌무지무덤으로 바꾼 것이 확인되었다.

석촌동 5호분

석촌동 5호분

외부에 비치는 겉모습은 거대한 봉토를 갖춘 대형 흙무덤[土壙墓]으로 보이나, 내부에는 매장주체부인 토광(土壙)을 마련하고 봉토로 이를 덮은 뒤에 강돌과 막돌로 1~2겹 깔고 다시 약간의 흙을 덮는 즙석봉토분(葺石封土墳)이라는 특이한 형식의 무덤이다. 이러한 무덤 형식에 대해 토착민의 무덤 양식[흙무덤]에 즙석(葺石)이라는 고구려적 요소가 가미된 것으로 보는 견해와 봉분을 만들고 지상에 주검 안치 공간을 둔 마한의 문화 전통에서 유래되었다는 견해가 있다.

제2호 움무덤

제2호 움무덤

이 움무덤은 원래 이곳에서 북쪽으로 10여 m 떨어진 곳에서 조사된 것을 옮겨 재현한 것이다. 동남동-서북서 방향으로 긴 직사각형 형태의 이 무덤에서 회백색의 짧은 목 단지[短頸瓮] 1개와 민고리 금귀고리 1개가 출토되었다.

- 좋아요

- 6

- 댓글

- 18

- 작성일

- 2023.04.26