- 산문

책읽는베토벤

- 작성일

- 2019.4.9

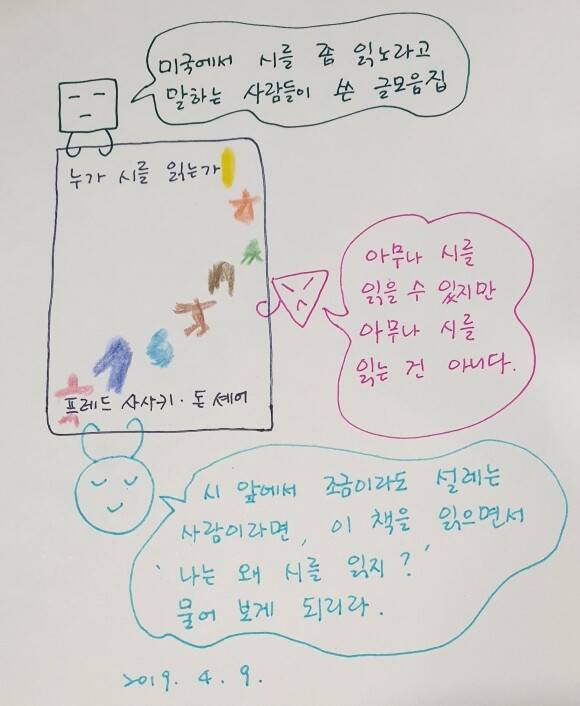

누가 시를 읽는가

- 글쓴이

- 프레드 사사키,돈 셰어 공편

봄날의책

리뷰를 쓰려고 자세를 잡는데 한숨이 먼저 나온다. 왜 이러나, 잠시 나를 들여다본다. 내가 왜 이러나, 왜 한숨인가. 시 때문인 것 같다. 시에 대해 뭔가 쓰려고 하니, 시에 대한 글을 읽고 뭔가 말을 하려고 하니, 좀 암담하다. 뭘까? 시? 시인? 독자인 나? 무엇 때문인지 분명하게 잡히는 게 없다.

책은 좀 답답한 마음으로 읽었다. 뭐랄까, 내게 정녕 재주가 있고 실력이 있다면 영어로 된 책을 읽었으면 좋겠다 싶었다. 평소 영시를 번역된 우리말로 읽을 때마다 '이건 아닌데' 했던 일이 이 책에서도 똑같이 일어났다. 이렇게 뜻으로만 바꿔 표현한 것으로 영시를 맛볼 수는 없는 건데, 그러다 보니 좀처럼 번역시에 만족을 느끼지 못했던 것이다. 이 책에서도 내 반응은 다르지 않았다. 글을 쓴 사람들은 저마다 자신의 마음을 울렸을 시의 구절들을 소개해 준 것일 텐데, 나는 닿지 못했다. 어렴풋한 향기가 느껴지는 구절들이 있는 것도 같았으나 다시 보면 흩어지고 말았다. 시로 읽지 못하고 멀리서만 두드려보믄 기분이었다.(한 편 건진 것만 해도 좋아서 다행이다.)

여러 명의 작가가 쓴 글을 모아 놓은 책을 읽다 보면 작가마다 다른 문체를 지니고 있기 때문에 글이 주는 느낌에서 다양한 차이를 본다. 내게 와 닿는 속도도 각기 다르다. 잘 읽히는 글, 서걱거리는 글, 무모한 글, 겸손해 보이지 않는 글, 다정한 글, 친절한 글,...... 외국책일 경우 여기에 한 가지 더 걸리는 게 있다. 번역이다. 번역하시는 분에게도 각각의 글들은 이런 다양한 모습으로 가 닿지 않을까? 모든 글이 한결같지는 않을 것 같은데, 어떤 글은 번역이 잘 되는 느낌으로 또 어떤 글은 지독히도 번역이 안 되는 느낌으로? 순전히 내 생각일 수도 있겠다. 나야 번역이라는 걸 해 본 적이 없으니, 번역가들은 이 모든 차이도 이겨 낼 만큼 실력을 갖춘 분들일 텐데, 내가 몰라서 잘못 생각하고 있는 것일지도 모르겠다.

확실한 건 내가 고른 마음으로 글들을 읽지는 않았다는 점이다. 작가들이 다 다르고, 번역가도 나도 한 편 한 편 다 다르게 접했을 테니 이런 형식의 책에서는 어쩔 수 없는 일일지도 모르겠다. 그래서 내 실력이 섭섭하다는 말이다. 내가 원서를 바로 읽을 수만 있다면 시를 읽는 사람들의 고운 마음을 훨씬 더 많이 더 잘 받아들일 수 있을 텐데 싶어서. 한 겹 씌우지 않은 채로 말갛게 읽을 수 있었을 텐데.

글이 술술 읽히지 않을 때면 내 안의 '시'로 돌아오는 내 의식을 만나곤 했다. 눈은 책을 보고 있는데 머리로는 시를 놓고 또 다른 나와 대화를 하는 거다. 이를테면 책은 책대로, 나는 나대로. 나는 왜 시를 읽고 있지? 나는 시를 좋아하는 사람 맞지? 시가 왜 필요하다고 생각해 왔지? 어떤 시는 좋다고 하면서 또 어떤 시에는 무심하지? 어쩌다가 이렇게 시에 가까워졌던 걸까?...... 답은 떠오른 듯했다가 금세 사라지고 연달아 떠오르는 질문에 앞 질문이 뭉개지고 그러기를 되풀이했다. 그 와중에도 문장들은 어김없이 내 눈을 붙잡았고 나는 하나라도 놓칠세라 밑줄을 그었다. 마치 짐승의 삶에서 인간의 삶으로 오르는 길이 여기에 있는 것처럼.

책 자체는 내 마음에 썩 들지 않았다. 그런데 시에 대한 관심만큼은 뚜렷하게 불러일으켰다. 이런 책, 좋은 책이라고 말해도 되나?

리뷰어클럽 서평단 자격으로 작성한 리뷰입니다.

<이 책에서 고른 나의 좋은 시>

<책에서 옮겨 보는 좋은 문장들>

- 좋아요

- 6

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2023.04.26

댓글 0

댓글이 없습니다.

첫 번째 댓글을 남겨보세요.