- 책을 읽다! - 문학

지나고

- 작성일

- 2019.12.21

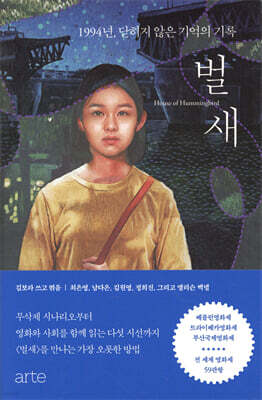

벌새

- 글쓴이

- 김보라 외 5명

arte(아르테)

예쁘지만 예민한 표정의 열네 살 아이, 은희가 현관문 앞에서 벨을 누른다.(p. 17) 아무리 벨을 눌러도 문이 열리지 않자 문이 부서져라 두드린다. 분노에 차서 소리도 지르는데, 문득 무언가를 발견한다.(p. 17) 호수가 달랐던 것이다. 멍한 표정의 은희, 자신을 가다듬고, 뒤도 돌아보지 않고 계단으로 한 층 올라간다.(p. 17) 비로소 집에 도착해 엄마와 마주한 은희는 아까까지의 사투를 얼굴에서 싹 지운다.(p. 17) 엄마의 일상적인 이야기가 계속될 동안, 카메라는 은희의 얼굴을 응시한다. 마치, 아무 일도 없었다는 듯이 행동하는 은희. 그러나 아이의 얼굴에 여전히 남은 불안함. 흔들리는 눈동자. 어떤 슬픔.(p. 17)

무엇보다 도입부가 인상적이다. “개인적인 것이 정치적인 것이다.”, 라는 문구를 처음부터 각인시킨다고 할까. 물론 영화의 표현은 은근하다. 플롯마저 그렇다. ‘1994년 10월 21일’에 이르기까지 은희의 일상을 잔잔하게 보여 준다. 하지만 그 내밀한 속을 들여다보면 전혀 평온하다고 볼 수 없다. 부모의 무관심, 오빠의 폭력, 언니의 방황, 남자친구의 바람, 친구와 갈등, 하루하루가 전쟁이 아닐 수 없다. 은희는 그 전쟁을 홀로 감당해야 한다. 은희가 큰 병원에 입원하게 되었을 때 이제 혼자가 아니라며 자신에게는 세 명이나 있다고 낙서를 하는 장면이 있다. 영화는 냉혹할 정도로 은희를 다시 혼자 있게 만든다. 그럼에도 불구하고 ‘함께’를 이야기한다. 은희가 다니는 노래방의 이름은 불어로 ‘함께’를 의미하는 AVEC다. 은희의 마지막 대사도 “네, 모두 다 있어요.”다.(p. 205) 초반에 불안해서 흔들렸던 은희의 눈동자가 옅은 미소를 지니게 된 데에는 영지의 힘이 크다. 영지는 은희를 어린 소녀가 아니라 동등한 인간으로 대한다. 불쌍해 보이는 사람들이 보여도 함부로 동정할 수는 없다고 말한다. 알 수 없기에.(p. 134) 주제와 맞닿아 있는 대사도 영지의 입을 통해 흘러나온다.

나는 내가 싫어질 때 그냥 그 마음을 들여다보려고 해.

이런 마음들이 있구나, 나는 지금 나를 사랑할 수 없구나, 하고···

은희야, 힘들고 우울할 땐, 손가락을 봐.

그리고 한 손가락, 한 손가락 움직여···

그럼, 참 신비롭게 느껴진다?

아무것도 못 할 것 같아도 손가락은 움직일 수 있어··· (p. 136)

우두커니 앉아 있던 은희, 문득 손가락을 하나둘 움직여 보인다. 스르르 움직이는 은희의 작고 여린 손. 은희, 손가락을 하나, 둘, 셋 움직여 보인다. 천천히, 마치 손가락을 처음 구경하듯이.

창문 너머로 가늘게 들리는 새들의 노랫소리, 피아노 소리, 한낮의 고요. (p. 197)

은희의 손가락은 벌새의 날개와 같다. 손가락의 움직임과 날갯짓, 둘 다 자세히 보면 신기하고 아름답기 그지없다. 영지 역시 세상이 참 신기하고 아름답다고 말한다.(p. 205) 그리고 알 수 없다고. 삶이 희미해진 야광별을 새것으로 교체하는 것만큼 단순하다면 조금 편해질까.

(v.o) 다만 나쁜 일들이 닥치면서도, 기쁜 일들이 함께한다는 것.

우리는 늘 누군가를 만나 무언가를 나눈다는 것. (p. 204)

영지의 이 대사에 답이 있을지도 모르겠다. 혹 답이 아니더라도 살아갈 힘은 될 것 같다. 김보라 감독은 ‘작가의 말’을 통해 “벌새를 만드는 과정은 집이 없는 상태에서 시작해, 비로소 집을 찾게 되는 과정이었다.”, 라고 토로하고 있다.(p. 10) 우리가 지금 살기 힘든 이유는 집이 없는데 없다는 사실조차 모르고 있기 때문이 아닐까. 어쩌면 자신이 힘들다는 것도 모르고 있을지도. 이 책, 혹은 영화가 각성의 길로 인도하지 않을까 싶다. 각성 역시 쉽지 않겠지만, 꼭 필요한 것 같다. 함께 무언가를 나누기 위해서는.

- 좋아요

- 6

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2023.04.26

댓글 0

댓글이 없습니다.

첫 번째 댓글을 남겨보세요.