- 기본 카테고리

gpdus72

- 작성일

- 2020.2.5

살갗 아래

- 글쓴이

- 나오미 앨더만 외 14명

아날로그(글담)

살갗아래.

제목이 너무 독특해서 읽게 된 책.

일단 하드커버로 만들어진 책의 디자인이나 글씨에 새겨진 반짝이는 박지,

손에 착 감기는 사이즈에 부드러운 촉감까지

너무 맘에 들었다.

세상에서 가장 아름다운 몸에 관한 에세이.

에세이는 별로 즐기지 않는데 그 소재가 몸, 그것도 내장 기관들이라니...

대체 어떤 사람들이 몸을 소재로 에세이를 쓰는 걸까?

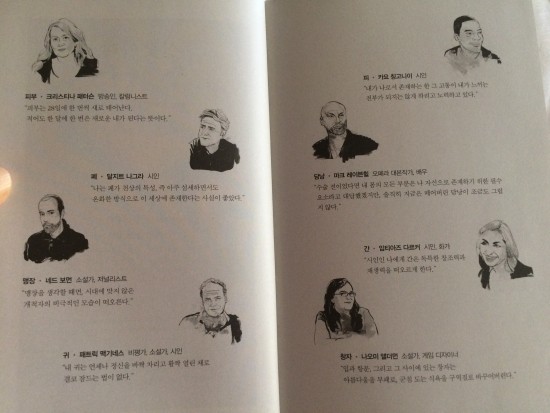

목차에 앞서서 글쓴이들의 캐리커쳐와 간단한 약력,

그들이 소재로 다룬 영역들이 소개되는 부분도 색달라서 좋았다.

방송인, 소설가, 시인, 화가, 게임디자이너, 배우, 장의사까지...

정말 각양각색의 사람들이 생각하는 몸에 대한 단상들...

이 글은 모두 영국 BBC라디오 3사에서 방송된

"몸에 관한 이야기"시리즈에 나왔던 사람들의 이야기를 엮은 것이라고 한다.

피부, 폐, 맹장, 귀, 피, 담낭, 간, 창자, 코, 눈, 콩팥, 감상샘, 대장, 뇌, 자궁...

평소에 공기마냥 몸에 그냥 달려 있는 기관들 이상도 이하도 아닌 것으로

아프거나 병에 걸리지 않고서야 새삼스럽게 떠올리거나 생각하게 되지 않는 소재들...

대체 무슨 이야기들을 할까... 너무 궁금하게 하는 이야기였다.

소설만이 재미있는 읽을 거리라고 생각했었는데

왠지 딱딱하고 교훈적일 것 같았던 에세이라는 장르도 이렇게 감각적이고 흥미로울 수 있다는 것을 깨닫게 해준 책이었다.

마치 피부가 인격을 가지고 있는 것처럼 의인화시켜서 표현해 내고 있는 글자들 속에서

마치 정말 살아있는 생물의 이야기를 듣는 것 마냥 재밌고, 매끄럽게 읽히는 글.

인생이, 삶이 거친 상흔을 남기듯이 피부에 새겨지는 흔적들...

그 흔적들이 치열한 삶을 살아온 증거인것처럼

그런 상흔속에서 아름다움을 볼 수 있어야 한다는 작가의 말

어린시절 조그만 여드름 하나에도 깜짝 놀라고 소란을 피우던 이가

어느새 세월의 흐름에 굴복하고 순응해야하는 인생을 말하는 것 같다고 할까...

피부가 세월을 가장 잘 말해준다고 했던가?

요즘엔 현대의학의 힘을 빌어 나이를 세월을 벗어나는 이들도 있다고 하지만

오롯이 그 흔적들을 받아들이고 거기에서 아름다움을 느낄 수있다면...

거친 손등과 주름투성이 얼굴도 사랑할 수 있다면...

인생을 참 잘 살았다고 할 수있는 것이 아닐까...

시인의 글이라서일까.

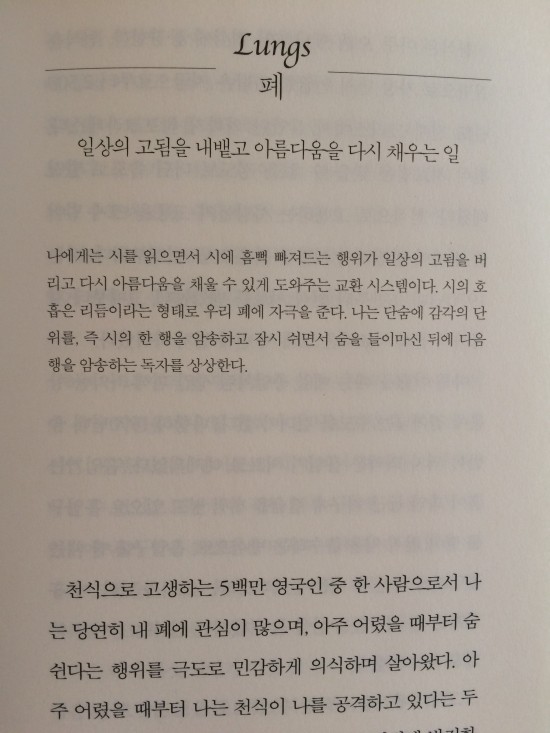

폐를 가리켜

"일상의 고됨을 내뱉고 아름다움을 다시 채우는 일"이라고 표현 할 수 있다는 것.

단순히 천식으로 고통받는 개인이 느꼈던 지극히 개인적인 감상을

과학이나 질병의 시각으로가 아니라 시의 풍성함으로

읽는 사람들이 제대로 숨쉴 수있게 해주는 게 시라고,

시의 호흡이 곧 폐의 호흡이라고 연결짓는 작가의 말이

본인이 천식환자이기에 가능했다는 생각이 들면서도 어쩌면 이토록 깊이있게 고찰하고 상상하고, 표현해 낼 수 있는지 감탄스럽기까지 했다.

"시에서 가장 강력한 부분은 호흡이라는 압력을 조절하는 시인의 통제력 안에 있다"는 찰스 올슨의 말을 인용하며 '압력'이 가해져 시가 노래가 된다는 생각이 맘에 든다는 작가의 말에 나도 모르게 고개가 끄덕여 졌다.

귀지를 파는 상상, 그 과정을 하나하나 열겨하는 관찰력과 서술력.

'귀'라는 기관을 서술하면서 '헴릿이라는 작품을 떠올리고, 베토벤의 귀와 음악을, 가짜뉴스와 신생아의 청각에 이르기까지 달팽이관이 나오고, 거리의 소음에 피아노의 건반에 연결고리 없이(?) 연결되는 상념들....귀를 통해 듣는 소리, 추억,

이런게 에세이의 매력이었던가?

그냥 의식의 흐름대로 적어가는 글인것 마냥 보였는데 그게 나에서 우리가 되고, 세계가 되었다가 다시 나로 돌아온다.

인간의 신체가 그런것이 아닐까...

각각의 기관들이 다 모여 하나의 몸이 되고, 그 몸들이 모여 인류가 되고, 세상이 되는...

이 책을 읽으면서 놀라웠던 것은

어쩌면 이렇게 작가들 한명한명이 이야기를 이렇게 흥미롭게 끌어 갈 수 있었는가 하는 것과, 그게 논리적인 글이되었든, 추상적인 글이 되었든 어떻게 이렇게 재미있게 읽힐 수 있냐 하는 것이었다. 번역이 아주 잘 된 덕분일까? (번역가님께 찬사를...)

그러고보니 인간들이 가지고 있는 이야기라는 것들이, 오감이라는 것이, 모든 기관이...

다 삶과 연결되어 있고, 인간의 몸 구석구석에 아로새겨진 흔적들이야말로

냄새의 추억으로, 소리의 감각으로, 피부의 촉감으로, 겉으로 보이든 보이지 않든, 내 안에 감추어진 것들까지도 한사람을 만들고, 그 사람의 생을 이야기해 주는 것이기에

누구에게나 이야기 거리가 한보따리 쯤은 있겠다는 생각이 들었다.

나에게도 보고, 듣고, 먹고, 싸고, 아프고 즐거웠던 모든 추억들이 내 몸 여기저기에 깊이 새겨져 있을 것이기에...

작가들이 들려주는 흥미로운 몸 속 이야기들을 읽고 나니

내 몸이 들려주는 또다른 이야기를 듣고 싶은 생각이 든다.

오늘부터 나도 내 살갗 아래 있는 기관들의 목소리들을 하나하나 주의깊게 들어볼까?

- 좋아요

- 6

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2023.04.26

댓글 0

댓글이 없습니다.

첫 번째 댓글을 남겨보세요.