- 셀수없는별처럼

ne518

- 작성일

- 2021.12.15

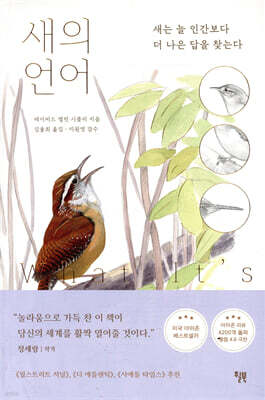

새의 언어

- 글쓴이

- 데이비드 앨런 시블리 저

윌북(willbook)

새는 인류보다 먼저 지구에 나타났겠지. 지구에 인류보다 먼저 나타난 게 새만은 아니구나. 새는 공룡에서 진화했다고 하지 않나. 육천육백만년 전에 소행성이 지구에 부딪쳐 공룡은 거의 사라졌지만. 언젠가 닭이 공룡에 가깝다는 말 보았다. 그러면서 공룡은 아주 사라지지 않았다고 했다. 한국뿐 아니라 세계에 가장 많은 건 가금류인 닭이란다. 사람이 닭을 먹으니 그렇게 된 거겠다. 그런 닭은 오래 살지도 못한다. 닭도 수명이 길던데. 닭과 비슷한 뇌조는 아주 사라졌다. 한국, 아니 조선시대에는 닭대신 꿩고기를 많이 먹지 않았나. 지금 꿩고기 먹지 않는 건 없어서겠지. 사람이 많이 잡아서 아주 사라졌다. 호랑이가 사라진 것도 생각나는구나. 이건 거의 일제 강점기에 일어난 일이다.

내가 실제로 본 새는 그리 많지 않다. 사람과 참 가까운 참새, 까치, 비둘기(한국에 있는 것도 양비둘기겠지). 가을에 머리 위에서 무슨 소리가 들려서 보면 기러기가 브이자 모양으로 날아간다. 기러기는 그렇게만 봤다. 갈매기, 백로. 백로도 자주 본 건 아니고 우연히 멀리에서 봤다. 백로 맞을까. 박새, 이름 모르는 새를 자주 보는데 느낌에 박새 같다. 어릴 때는 자주 보이고 처마 밑에 지은 둥지도 봤는데 지금은 거의 안 보이는 제비, 까마귀도 조금 본 것 같다. 내가 아는 새도 적고 실제 본 새도 적다. 그러고 보니 새는 산에 사는 거구나. 본 적은 없지만 오월 정도에 뻐꾸기 소리는 들어봤다. 뻐꾸기 맞을지. 지금은 숲이 많이 줄어서 까치가 사람이 사는 데로 왔다고도 하던데, 어렸을 때는 까치 별로 못 봤다. 참새는 사람이 농사를 짓게 되고 사람 가까이에 살게 됐다. 참새가 곡식을 많이 먹을까. 꼭 그렇지는 않을 거다. 곤충 같은 거 많이 잡아먹겠지. 예전에 중국에서는 참새를 많이 잡았더니 농사가 더 잘 안 됐다고 한 것 같다.

소설에 새가 나오는 거 있던가. 생각나는 건 《갈매기의 꿈》이다. 동화에는 지금은 없는 새 이야기 있을 것 같다. 그림책에도. 사람은 새가 머리가 나쁘다 여기기도 했다. 실제 머리가 안 좋은 것도 있겠지만, 까마귀나 비둘기는 영리하다. 그밖에 다른 새도 머리가 나쁘지 않으니 살아 남았겠지. 옛날에는 비둘기로 메시지를 전하기도 했는데, 그건 지금 흔히 보이는 비둘기가 아닐지도 모르겠다. 여행비둘기라는 게 있었는데 사람이 많이 잡아서 지금은 하나도 없단다. 까마귀는 사람 얼굴을 기억한단다. 까마귀는 자기한테 못된 짓한 사람을 기억하고 멀리에서도 알아본다고. 대단하구나. 사람한테 익숙한 새도 있지만 그렇지 않은 새가 더 많은 것 같다. 그러니 새가 잘 안 보이는 거겠지. 아픈 새도 잘 보이지 않는다. 그런 거 생각하면 신기하다. 아픈 새는 어딘가에 숨어 있다가 죽는 걸지도. 이런 건 조금 안타깝구나. 사람은 아프면 병원에 가거나 약을 사 먹고 낫기도 하는데.

앵무새도 실제로 본 적은 없다. 풀색 앵무새는 사람이 많이 잡아서 멸종 위기에 놓였단다. 사람한테 잡혀서 야생에서 살아가기 어렵기도 하다니. 사람은 예쁜 새를 잡아서 기르려고 하는구나. 그냥 보기만 해도 좋을 텐데. 그것뿐 아니라 깃털 때문에 잡은 새도 많았다. 새를 지켜야 한다는 말이 나온 건 그리 오래 되지 않았을지도. 미국에서는 1970년대에 DDT를 써서 흰머리독수리가 거의 사라졌다고 한다. DDT를 쓰지 않게 되고 흰머리독수리 개체수가 늘었단다. 그뿐 아니라 새가 납중독이 되기도 한다. 탄약과 낚시 무게 추에 쓰여서. 물고기가 납을 먹고 납을 먹은 물고기를 새가 먹고 납중독이 되는 거다. 그런 것뿐 아니라 지금은 미세 플라스틱 문제 심각하지 않을까. 바다가 오염되면 그게 사람뿐 아니라 물고기 새한테도 영향을 미치겠다. 자연은 다 이어져 있으니 하나에 문제가 생기면 모든 게 안 좋아지겠다. 그걸 늘 생각해야 할 텐데 그러지 않는 것 같다.

나무, 물고기 그리고 새 이야기를 보면 지구를 생각하지 않을 수 없구나. 새 개체수가 줄어든 것도 있지만 늘어난 것도 있다. 그건 줄어든 것 때문에 나타난 일일지도 모르겠다. 생태계가 무너져서. 그렇게 만드는 건 사람일 때가 많겠지. 유리창에 부딪쳐서 죽는 새도 많은가 보다. 유리창에 비친 자기 모습을 적으로 보고 유리창에 부딪칠 때도 있지만, 유리창에 비친 나무에 앉으려고 속도를 줄이지 않아서 유리창에 부딪쳐 죽기도 한단다. 기후변화에 적응하는 새도 있지만, 철새는 적응하는 데 시간이 걸리는 것 같다. 지구온난화로 새가 북쪽으로 옮겨간다고 한다. 지금보다 지구가 안 좋아지면 새를 더 못 보게 되려나. 텃새는 봐도 철새는 못 볼지도.

허밍버드가 벌새였구나. 벌새는 날갯짓을 아주 많이 한다. 작으니 그럴 수밖에 없겠다. 음식 조금 먹는 걸 새 모이만큼 먹는다고 하는데, 실제 새가 먹는 건 그렇게 적지 않다. 새는 거의 먹는 데 시간을 쓸 것 같다. 날아서 그런가. 새는 한쪽 뇌는 자고 한쪽 뇌만 일어나 있기도 한다. 말똥가리가 새 이름인 건 알았지만 어떻게 생겼는지 몰랐는데, 매와 닮았다. 아비도 새다. 아비 새끼는 어미 위에 올라가기도 한다. 그 모습 귀엽게 보인다. 이 책에 담긴 새는 다 작가인 데이비드 애런 시블리가 그렸다. 어릴 때 그림을 혼자 공부하고 그렸단다. 사진으로 봐도 괜찮지만 그림으로 보는 새도 멋지다. 생물이랄까, 그건 알려면 잘 관찰하고 그림을 그리면 더 잘 알겠다. 시블리가 이 책을 쓰는 데는 열다섯해 걸렸다.

사람은 자유롭게 하늘을 나는 새를 부러워하지만 새도 나름 치열하게 산다. 자연에 그렇지 않은 건 없구나. 새는 새끼를 잘 돌보고 죽지 않으면 같은 짝과 지낸단다. 작은 새는 쉽게 죽어서 그러지 못하겠다. 아메리카원앙은 색깔이 화려한 수컷을 좋아한다. 그러고 보니 그런 새도 있구나.

지금 수컷 아메리카원앙 모습은 암컷이 수컷을 고른 결과다. 수컷은 새끼를 키울 때 아무런 일을 하지 않으므로, 암컷은 거의 수컷이 가진 겉으로 보이는 매력만으로 짝을 고른다. 몇백만 세대가 넘도록 암컷은 무리에서 겉모습이 가장 돋보이는 수컷을 고르고 수컷은 그러면서 놀랍도록 아름다운 새로 진화했다. (84쪽)

여기에서 여러 새를 봐서 즐거웠다. 한번밖에 안 봐서 시간이 가면 잊어버리겠지만. 소설 《여름은 오래 그곳에 남아》(마쓰이에 마사시)에는 새소리를 듣고 새 이름을 말하는 게 나온다. 어릴 때 탐조회에 들어가서 새를 많이 알게 됐단다. 한국에도 새를 찾고 보려는 사람 많겠지. 지구에서 새가 사라지지 않기를 바란다. 숲이 사라지지 않아야 새도 사라지지 않겠다.

희선

- 좋아요

- 6

- 댓글

- 4

- 작성일

- 2023.04.26