- 책을 읽다

ena

- 작성일

- 2022.9.12

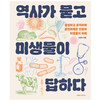

곽재식의 먹는 화학 이야기

- 글쓴이

- 곽재식 저

북바이북

결혼할 때였는데, 나는 당시 아내에게 요리에 대해 “그까짓 것!”까지는 아니지만, 나름 뭐 어려울 것 없다는 투로 얘기했었다. 거의 해보지는 않았지만 실험에 protocol이 있듯 요리에 recipe가 있으니 별로 다를 것 없을 것이라 생각했다. 그래서 실험하듯 지시하는 대로만 하면 어느 정도는 할 수 있을 거라 했다. 말하자면 터무니없는 자신감이었던 셈이다. 별로 요리에 관심을 갖지도 않았고, 아내가 내게 맡기기에 탐탁치 않아 했으므로 내가 하는 요리(요리랄 것도 없지만)는 몇 가지에 불과한 채로 남아 있다.

하지만 사실 요리와 실험이 원리상으로 상당히 통한다는 데서는 많이 물러서고는 싶지 않다. 물론 (곽재식 박사가 잠깐 투덜댄 대로) 요리할 때 정량적인 것이 상당히 애매하기 때문에 실험과 같은 명료함은 없고, 이른바 ‘손맛’이라고 하는 정체불명(?)의 요소가 커다란 걸림돌이긴 하다. 어쨌든 일련의 규칙과 순서에 따라 재료를 넣고 반응(?!)을 시키면 결과가 나온다는 점에 상당히 비슷한 것만은 사실이라는 얘기다.

곽재식 박사가 요리에 접근하는 방식도 그러하지 않았을까 싶다. 일단 표준 조리법을 통해서 요리를 시도하고, 그다음에는 그것을 변형시켜 자신에게 맞는 것으로 만들어 가는 방식은 꼭 과학자의 것이라 할 수 있는 건 아닌데, 거기에 그 요리에 관련한 과학, 특히 화학에 대한 관심이야말로 전형적인 과학자, 화학자의 태도라 할 수 있다(생물학자는 그렇지 못한 것이 아닌가 싶다. 나를 보면). 깻잎무침을 하면서 피에르 마뇰이라고 하는 프랑스 과학자를 추적한다든가, 양파튀김을 하면서 콩기름을 짜는 방법을 세세히 탐구한다든가 하는 것은 과학자라고 하더라도 많이들 하지 않는 행동이지만, 일반인이라면 굳이, 하면서 질겁을 할 지도 모른다(적어도 내 아내는 그런다). 특히 김밥을 싸면서 그 김밥의 재료가 중성자별에서 온 것이라는 것을 진지하게 얘기한다면...

그런데 나는 정말 즐겁게 읽었다. 아니, 즐겁다기보다는 정말 흥미진진하게, 또 진지하게 읽었다. 케이크와 미터법과 관련짓는 솜씨에 흐뭇해지기도 하고, 떡볶이가 신당동 마복림 할머니에서 비롯되었다는 전설 같은 이야기를 자못 의심하면서, 그래도 맛있는 떡볶이가 근처에 어디서 하는지 검색해 보기도 했다. 라면 조리법과 관련해서는 ‘츳!’하고 비웃기도 했다. 곽재식 박사의 조리법이 납득이 가면서도 굳이 그래야 하나 하는 의구심이 들었는데, 그건 또 나만의 조리법에 대한 자부심 때문이기도 하다. 빵이나 피자, 불고기 등에 등장하는 마이야르 반응은 조금 식상하긴 하지만, 그냥 그것 때문에 음식의 색깔이 어떻다느니, 혹은 맛이 어때진다느니 하는 것을 넘어서 어떤 반응이 구체적으로 일어나는지에 관심을 갖는 것을 보면 그래도 나는 천상 과학자일 수 밖에 없단 생각도 든다.

앞서도 잠깐 밝혔듯이 이 얘기들을 아내에게 할 수는 없다. 대뜸 칼과 도마를 내게 건넬 지도 모르고, 아니면 비웃을 지도 모른다. 어쩌면 잘난 척 한다고 뒤돌아서 버릴 지도 모른다. 그런데 어쩌랴. 난 이 얘기들이 너무 재밌다. 누군가에게 해야겠는데, 빨리 찾아봐야겠다.

- 좋아요

- 6

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2023.04.26

댓글 0

댓글이 없습니다.

첫 번째 댓글을 남겨보세요.