소소행복

소소행복소소행복님의 최신글

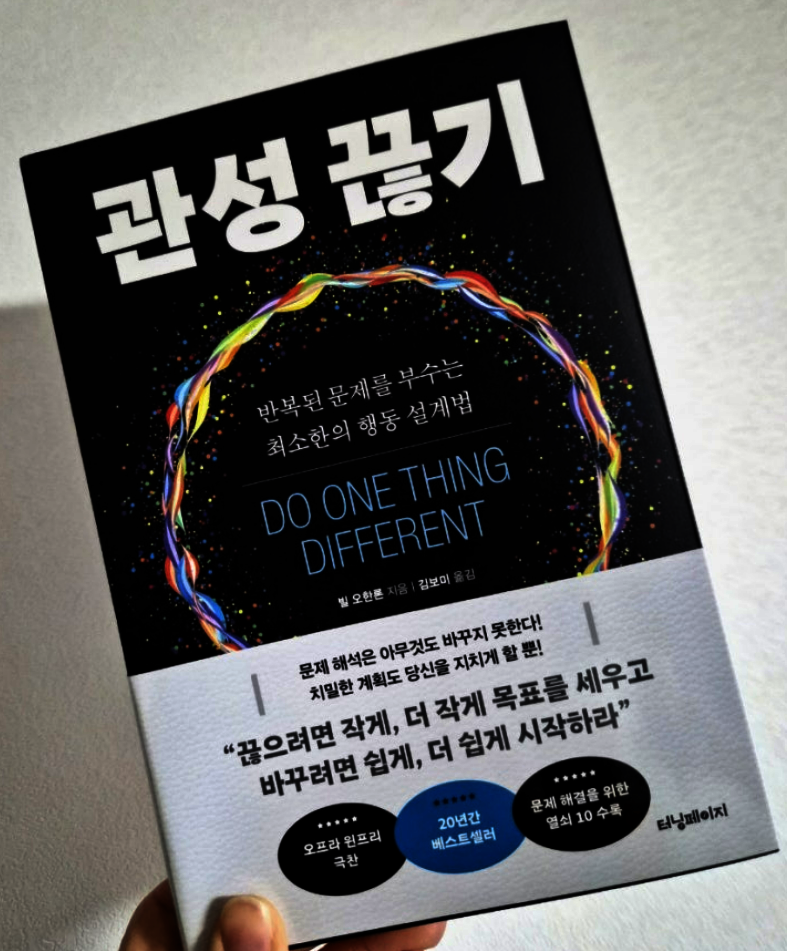

- 작성일

- 2026.2.4

- 좋아요

- 2

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2026.2.4

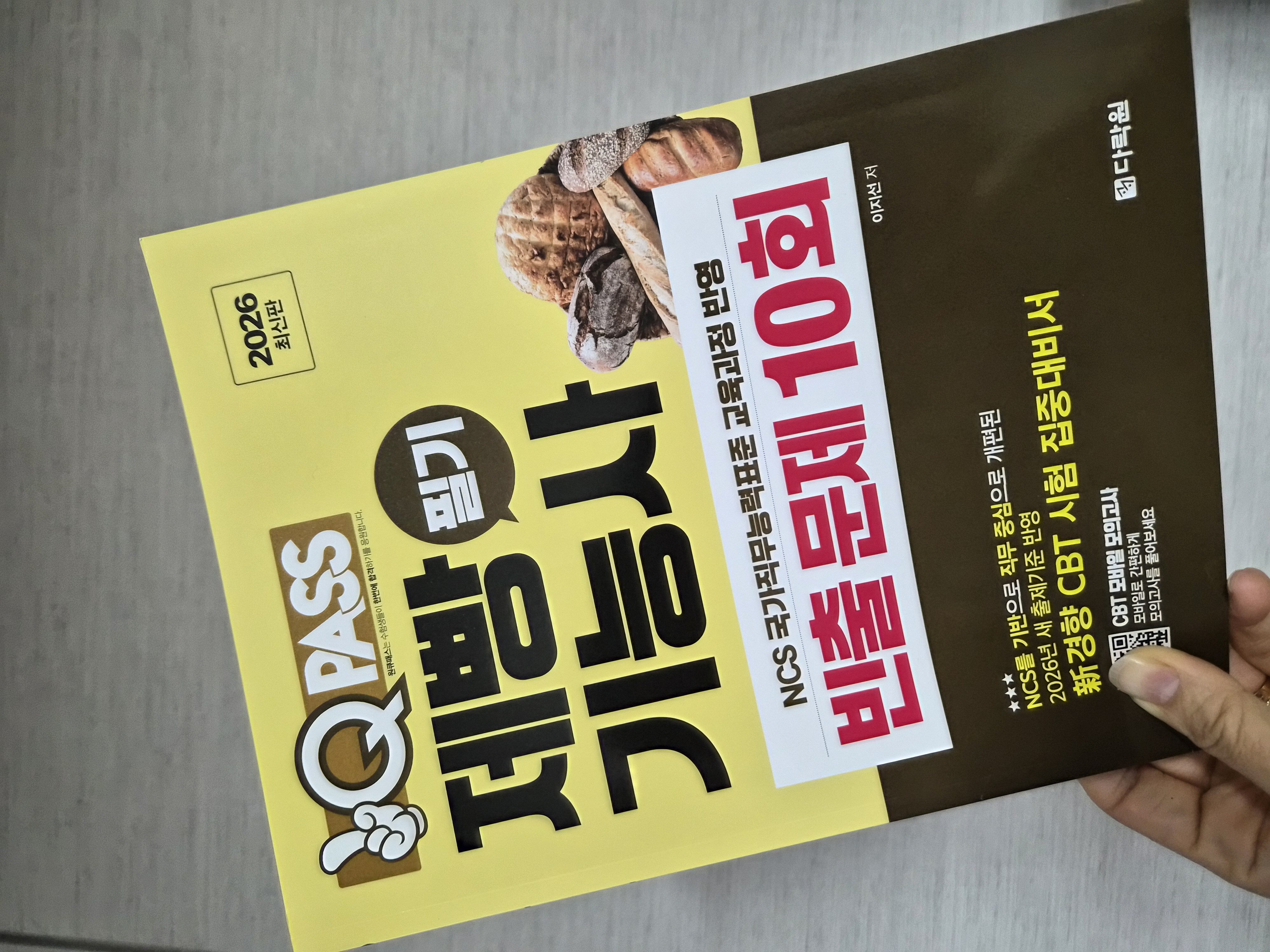

- 작성일

- 2026.1.29

- 좋아요

- 1

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2026.1.29

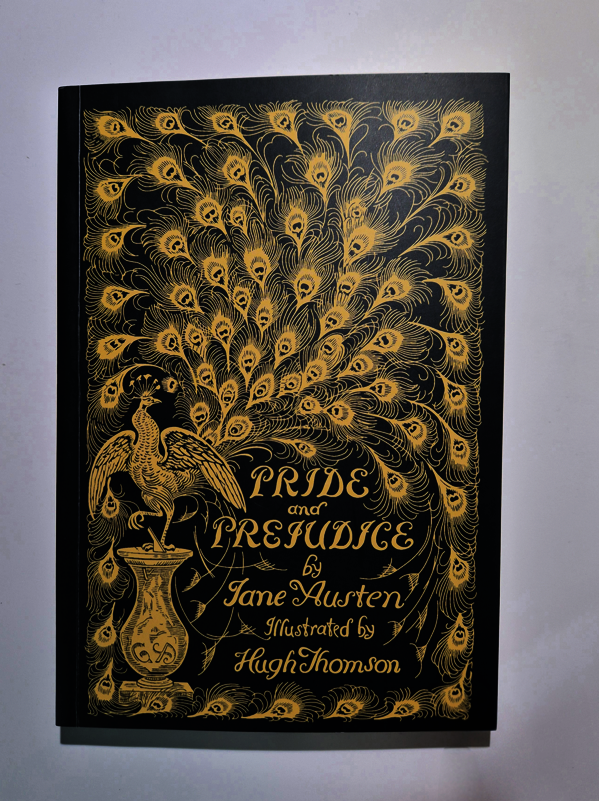

- 작성일

- 2026.1.27

- 좋아요

- 2

- 댓글

- 0

- 작성일

- 2026.1.27

사락 인기글

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

- 작성일

- 2026.2.5

- 좋아요

- 18

- 댓글

- 134

- 작성일

- 2026.2.5

- 첨부된 사진

- 20

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

- 작성일

- 2026.2.5

- 좋아요

- 28

- 댓글

- 187

- 작성일

- 2026.2.5

- 첨부된 사진

- 20

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

- 작성일

- 2026.2.9

- 좋아요

- 20

- 댓글

- 118

- 작성일

- 2026.2.9

- 첨부된 사진

- 20