아그네스

아그네스댓글 6

아그네스

- 작성일

- 2020. 2. 4.

初步

- 작성일

- 2020. 1. 31.

아그네스

- 작성일

- 2020. 2. 4.

해맑음이

- 작성일

- 2020. 2. 1.

아그네스

- 작성일

- 2020. 2. 4.

사락 인기글

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

- 작성일

- 2025.12.15

- 좋아요

- 33

- 댓글

- 198

- 작성일

- 2025.12.15

- 첨부된 사진

- 20

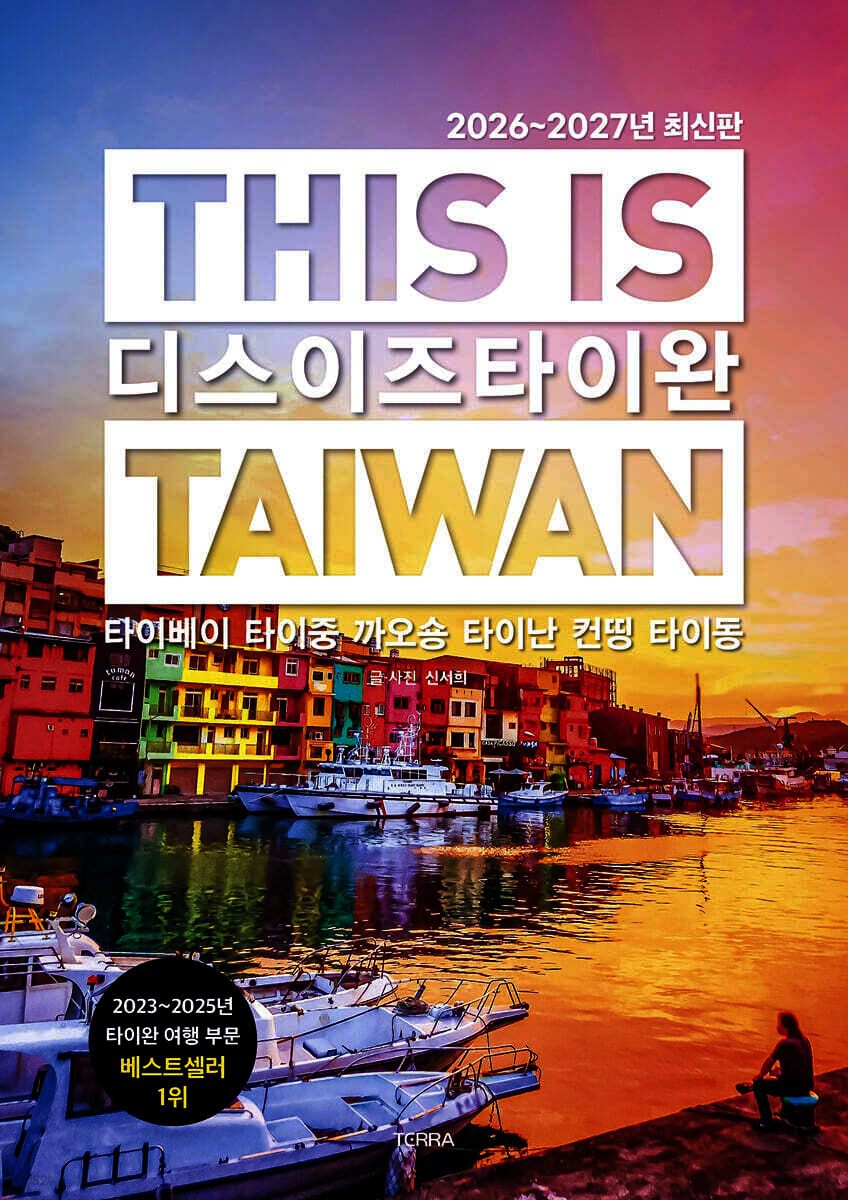

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

- 작성일

- 2025.12.12

- 좋아요

- 33

- 댓글

- 180

- 작성일

- 2025.12.12

- 첨부된 사진

- 20

- 별명

- 리뷰어클럽공식계정

- 작성일

- 2025.12.12

- 좋아요

- 15

- 댓글

- 93

- 작성일

- 2025.12.12

- 첨부된 사진

- 20